前几年,我到冠山闲游,看见半山腰有许多摩崖题刻,非常具有文化韵味,引起了我的兴趣。经过实地考察研究,我写了一篇名为《冠山上摩崖题刻》的文章,发表在《阳泉日报·晚报版》上,没想引起了一些反响,许多人打电话、发短信同我交流、探讨。而我也觉得自己写得不够全面、深入,现又通过多次考察和研究,补充下列3块具有特色的摩崖题刻,算是对前文的补充,可能还有探究不到位地方,望有识之士批评指正。

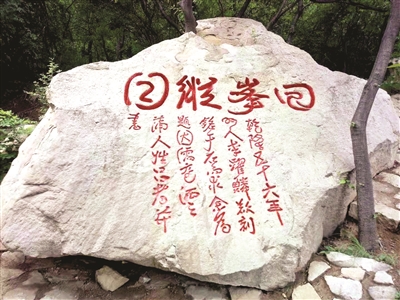

“回峰纵目”题刻,位于冠山半山腰,在文昌阁上面的丛林中。因为用篆书镌刻,不是书法爱好者或有深厚古文基础的人,难以辨认。四个大篆字为“回峰纵目”,描写冠山及其周围景物。“纵目”,极目远望。“回峰”,指环绕的山峰,宋代诗人苏轼《虔州八境图》诗中有“回峰乱嶂郁参差,云外高人世得知”的诗句。站在冠山的半山腰,极目远眺,只见四周群山环绕,峰峦叠嶂,林木竞秀,郁郁葱葱,仿若一幅天然的山水画,令人心旷神怡。下面竖式镌刻的落款是“乾隆五十六年,州人李濯鳞欲刻铭于石,而求余为题,因儒庖云蒲人姓吕者并书”,交代了镌刻的时间、原因和书写者。只是由于年代久远,岩石风化,题刻者的姓名早已销蚀,让人备感遗憾。

石棺题刻,位于崇古书院北墙外,小径一隅,是冠山上最大的一块石头题刻。这块硕大的石头,形状极不规则,朝南方向有一拱形的洞口,宽约60厘米,高约80厘米,极像微小的屋门口,里面凿一小洞,可容两三人坐在里面。李大猷1957年10月7日在《山西日报》发文《冠山漫步》说,洞穴中有诗一首:“岩石卧山坡,任他风雨磨,虽然形态丑,终古伴山河。”可我几次上冠山查看均未找到这首诗。石头上端凿了一道小细缝,便于下雨时雨水向两边流走。硕石有两个名字,一个是“石棺材”,来源于明代乔宇尚书。相传乔宇在冠山读书时,曾得到过狐仙的帮助,他受人诱惑,吞掉了狐仙给他补养身体的寒冰珍珠丹。乔宇功成名就后,不忘与狐仙的一段情,返回冠山拜访,走至狐氏松前倒头叩拜,回想起狐仙吊死的惨状,心中顿觉酸疼,张口便吐,那颗寒冰珍珠丹从口而出,这就是当年吞在肚里的仙丹。再看狐松上空,一股青烟而起,向天空中飘然而去。乔宇怀着沉痛的心情回到书院,将狐仙的遗体埋葬在书院北面的大石下留做纪念。后人就把那块大石称作“石棺材”。另一个是“石官”,来源于元代吕思诚左丞相,相传吕思诚幼时在冠山读书,位置就是现在的“崇古书院”,那时的书院叫“篱笆书院”。书院很长,地势低,下雨时容易积水,房子也简陋。书院的北面有块石头,石头中有洞,每到下雨时,书院中会存有大量积水,吕思诚就躲到这个石洞继续读书。后来,吕思诚做了元朝的中书左丞,人们便把此石叫做“石官”或“官石”。

吕思诚(1293-1357年),字仲实,平定人,元朝名臣。历任侍御史、集贤院侍讲学士兼国子祭酒、湖广参政、中书参知政事、左丞转御史中丞、国子监翰林学士、翰林国史院检阅官及编修等职,曾参与编修过辽史、金史、宋史三史。其人性情刚直、倔强,直言敢谏、秉公办事。主要著作有《介轩集》《两汉通纪》《正典举要》《岭南集》等。吕思诚曾扩修了当时的“冠山精舍”,延续了冠山文化的人气和文脉。

巨石上有两处题刻,洞口左上方篆刻“左丞石庵”和落款“白岩”,交代了这个石洞的来历,白岩就是乔宇的号。乔宇(1464—1531年),字希大,号白岩,乐平(今山西昔阳)人,与辽州王云凤、太原王琼称“晋中三杰”,亦云“河东三凤”。明成化二十年进士,历户部左、右侍郎,拜南京礼部尚书,后改兵部尚书,参赞机务。世宗即位,召为吏部尚书,因直谏君过,被迫去职回籍,卒谥庄简。其文稿有《乔庄简公文集》《游嵩集》等刊留至今,《恒山游记》为其散文名篇,一直流传至今。诗文雄隽,兼通篆籀。今平定、昔阳、和顺、井陉等名胜地多有其题刻。冠山上除“左丞石庵”外,还有“夫子洞”“访吕公书院旧址”题刻。

石棺西侧镌刻一首五言律诗:

但是陂陀石,颓唐总可人。

风霜容磊落,烟雨渗精神。

不肯孤花压,谁能乱木因。

点头汝信我,各各会其真。

落款是“傅眉题,商喜刻”字样。诗刻笔迹如龙游凤舞,空灵飘逸,这是傅山先生之子傅眉的题刻。傅眉(1628—1683年),字寿髦,清代画家,山西阳曲人。自幼聪慧,博览群书,承家学渊源,诗赋书画,皆为所长,著有《我诗集》。他是明末清初道家学者傅山之子。商喜是平定胡家庄人,因幼年得过天花,留下了满脸麻子,一生以石匠为业,人称“疤石匠”。精于镌刻、石雕,名扬四方。现今遗留的石刻,除石棺题刻外,还有后沟旧戏台石柱上的楹联。

“陂陀”,倾斜不平的意思。“颓唐”,指衰颓败落,精神萎靡不振的样子,这里指巨石品貌不佳。“点头”即顽石点头,出自晋代的《莲社高贤传》:“竺道生入虎丘山,聚石为徒,讲《涅盘经》,群石皆点头。故后世有“生公说法,顽石点头”之语,今人每用以比喻感化力之深者。王世茂先生曾将此五言诗翻译成如下现代汉语:

你看这大石块歪斜侧棱,

貌不扬神不振却很可人。

风霜里只见它磊落俊伟,

烟雨中更显得充满精神。

既不肯孤花赏压倒群芳,

谁又能效乱木陈陈相因?

点点头你如果能够信我,

其中的真意蕴领会在心。

此诗应该是明朝灭亡后,傅眉随其父在平定寓居时所作。诗人运用托物言志手法,以山上坠落下来的巨石自喻,来表明自己坚定的志向。此石虽不平整,兀卧山间,貌似颓唐,但棱角分明,经风霜而愈磊落,历烟雨而更精神;透射出诗人既不为清统治者的高官厚禄所利诱,亦不肯屈服于其高压政策,始终大义凛然,坚持水有源木有本的民族气节,这种大无畏的精神加之委婉曲折的笔墨,是只有陂陀石与诗人心领神会的。

“清茶湔俗”题刻。位于槐音书院的梧桐树旁。八角形砂石,如果放平支起来就是一个绝妙好的桌面。上面镌刻“清茶湔俗”四字阳文,左右落款“天放”“民五秋八”。“湔”,是洗涤的意思,在此茗茶可以达到消烦脱俗。冠山山后,长着一种叫连翘的野生植物,嫩叶可以制茶,常饮可以生津解毒、清热泻火。我们可以想象,坐在槐音书院的院子,听着琅琅的读书声,品茗冠山上的连翘茶,是多么惬意的事情。“天放”是平定人冯司直的号。“民五秋八”点明时间是民国五年,八月秋天。

冯司直(1884—1949年),字振邦,山西平定人,光绪举人,1904年与陆近礼被选为山西省首批官费留日学生,毕业于东京明治大学,1932年2月至1936年5月任山西省立国民师范学校校长。战前曾担任山西省教育会长、山西省政府委员兼教育厅长。太原失守后当了汉奸。1942年底,接替苏体仁担任山西省第二任伪省长。1944年,免伪省长。1945年被关押收审。新中国成立初期死在监狱中。

冯司直早年追求超凡脱俗,但最终没有经得起高官厚禄的引诱,做了无耻汉奸,连这块砂石也打上了印记,正是“青山有幸埋忠魂,白铁无辜铸佞臣”。我们可以利用它对青少年进行爱国主义教育,一个人必须树立远大的理想,建立正确的人生观和价值观,否则再有才华,也只能成为千古罪人。